2025年1月限定!

お得に始める新年のスタートダッシュ!

新しい年こそ、自分のカラダをもっと大切にしませんか?

ひろゴンスポーツメディカルジムでは、1月限定で新規入会キャンペーンを実施します。

人気のパーソナルトレーニング30分×10回コースが、通常30,500円のところ、なんと1万円引きの20,500円でご利用いただけます。プロのトレーナーが一人ひとりに合わせたメニューでサポート。運動初心者の方も安心して始められます。新年の目標に向けて、今こそ行動しましょう!

【1月 新規入会キャンペーン】

パーソナルトレーニング

30分10回券(通常¥30,500円)

⇒20,500円

※別途、入会金3,200円が必要です

ぜひ、この絶好の機会にひろゴンで運動を始めましょう!

申込みはお早めに^_^

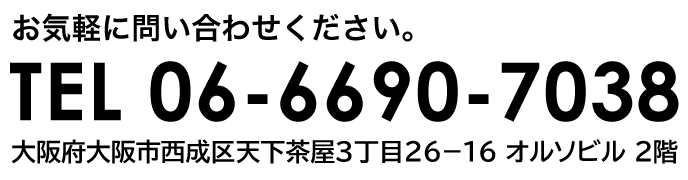

【お問い合わせ・申し込み】

お電話、メール、公式LINEから宜しくお願い致します。

電話: 06-6690-7038

メール: hirogonsmg2012@gmail.com

公式LINE: @979jehql